OBJETS INSOLITES

À propos

Si vous souhaitez décorer l'intérieur de votre maison ou de votre appartement avec des objets insolites, toutes les reproductions sont en parfait état de fonctionnements, les Inventeurs du 18eme siècle

L' Exemple de THOMAS EDISON qui inventa Le Nécrophone : Cet appareil était censé permettre de communiquer avec les morts, en enregistrant leur voix et leurs sons. Ce projet d'appareil n'est pas toutefois directement nommé par Edison sous cette appellation, mais par le philosophe français Philippe Baudoin, réalisateur de l'émission quotidienne La Grande Table sur France Culture.

Un exemple emblématique est celui de James Watt et de la machine à vapeur, pour laquelle il prend un patent en 1769. Fabricant d'instruments employé à l'université de Glasgow, mais certains inventeurs n'hésiteront pas à repousser leur limitent par amour ou par dépit, cette recherche permanente de l'être chère disparue, ont conduit à des appareils hors du commun.

LAMPES DES ESPRITS

La lampe des esprits : fonctionnement et mystère

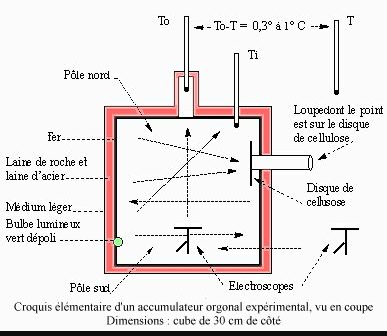

Au tournant du XXᵉ siècle, une vague d’innovations singulières a accompagné l’essor du spiritisme. Parmi elles, la « lampe des esprits », également appelée lampe spirite ou lampe psychique, occupe une place à part. Présentée comme un dispositif permettant de détecter ou de manifester la présence d’entités invisibles, elle mêlait technologie naissante de l’électricité et croyances ésotériques. Elle s’inscrivait dans la grande tradition des expériences de spiritisme (voir : Voyance94 – blog voyance et spiritisme).

Le modèle le plus connu est attribué à l’ingénieur français Vandermeulen, qui proposa dès les années 1930 un « avertisseur psychique ». Cet appareil se présentait comme une cloche ou une sonnette montée sur un socle en cuivre, surmontée d’une ampoule. Il rejoignait la même famille d’objets mystérieux que la table Ouija (Voyance94 – Table Ouija) ou encore certaines expériences de transcommunication (Voyance94 – Transcommunication avec les esprits).

Le principe de fonctionnement repose sur un circuit électrique instable. Un bras métallique en équilibre fermait ou ouvrait le courant selon des micro-variations d’énergie. La moindre vibration, variation électrostatique ou champ électrique ambiant pouvait suffire à allumer l’ampoule. Dans l’imaginaire spirite, ces déclenchements étaient interprétés comme des signes directs de la volonté des esprits.

Lors des séances, les participants formaient un cercle autour de la lampe, dans une pièce obscure, exactement comme lors d’une séance médiumnique (Voyance94 – séance médiumnique). Le silence, l’attente et la tension psychologique amplifiaient l’effet dramatique. Lorsque la lampe s’illuminait, l’émotion collective atteignait son paroxysme, renforçant la croyance en une véritable communication avec l’au-delà.

D’un point de vue rationnel, l’appareil réagissait avant tout aux champs électrostatiques et aux variations électriques. Mais pour les spirites, chaque allumage était la preuve d’un contact. Cette ambiguïté explique le succès durable de la lampe des esprits, tout comme celui d’autres supports de divination tels que le pendule de voyance (Voyance94 – Pendule voyance) ou encore le tirage des runes (Voyance94 – Tirage des runes).

Aujourd’hui, la lampe spirite est devenue un objet de collection rare. Elle témoigne d’une époque où la science naissante de l’électricité croisait les chemins de l’ésotérisme et de la médiumnité (Voyance94 – Médium Île-de-France). Qu’on la considère comme un gadget technique ou comme une passerelle entre deux mondes, elle continue d’inspirer les passionnés de phénomènes paranormaux (Voyance94 – Paranormal) et d’objets mystiques.

Différentes LAMPES SPIRITS

Au tournant du XXᵉ siècle, une vague d’innovations singulières a accompagné l’essor du spiritisme. Parmi elles, la « lampe des esprits », également appelée lampe spirite ou lampe psychique, occupe une place à part. Présentée comme un dispositif permettant de détecter ou de manifester la présence d’entités invisibles, elle mêlait technologie naissante de l’électricité et croyances ésotériques. Elle s’inscrivait dans la grande tradition des expériences de spiritisme (voir : Voyance94 – blog voyance et spiritisme).

Le modèle le plus connu est attribué à l’ingénieur français Vandermeulen, qui proposa dès les années 1930 un « avertisseur psychique ». Cet appareil se présentait comme une cloche ou une sonnette montée sur un socle en cuivre, surmontée d’une ampoule. Il rejoignait la même famille d’objets mystérieux que la table Ouija (Voyance94 – Table Ouija) ou encore certaines expériences de transcommunication (Voyance94 – Transcommunication avec les esprits).

Le principe de fonctionnement repose sur un circuit électrique instable. Un bras métallique en équilibre fermait ou ouvrait le courant selon des micro-variations d’énergie. La moindre vibration, variation électrostatique ou champ électrique ambiant pouvait suffire à allumer l’ampoule. Dans l’imaginaire spirite, ces déclenchements étaient interprétés comme des signes directs de la volonté des esprits.

Lors des séances, les participants formaient un cercle autour de la lampe, dans une pièce obscure, exactement comme lors d’une séance médiumnique (Voyance94 – séance médiumnique). Le silence, l’attente et la tension psychologique amplifiaient l’effet dramatique. Lorsque la lampe s’illuminait, l’émotion collective atteignait son paroxysme, renforçant la croyance en une véritable communication avec l’au-delà.

D’un point de vue rationnel, l’appareil réagissait avant tout aux champs électrostatiques et aux variations électriques. Mais pour les spirites, chaque allumage était la preuve d’un contact. Cette ambiguïté explique le succès durable de la lampe des esprits, tout comme celui d’autres supports de divination tels que le pendule de voyance (Voyance94 – Pendule voyance) ou encore le tirage des runes (Voyance94 – Tirage des runes).

Aujourd’hui, la lampe spirite est devenue un objet de collection rare. Elle témoigne d’une époque où la science naissante de l’électricité croisait les chemins de l’ésotérisme et de la médiumnité (Voyance94 – Médium Île-de-France). Qu’on la considère comme un gadget technique ou comme une passerelle entre deux mondes, elle continue d’inspirer les passionnés de phénomènes paranormaux (Voyance94 – Paranormal) et d’objets mystiques.

- Voyance94 – blog voyance et spiritisme

- Voyance94 – Table Ouija

- Voyance94 – Transcommunication avec les esprits

- Voyance94 – Séance médiumnique

- Voyance94 – Pendule voyance

- Voyance94 – Tirage des runes

- Voyance94 – Médium Île-de-France

- Voyance94 – Paranormal

Différentes LAMPES SPIRITS

COMMUNICATIONS spirits

Communication spirite et supports mystiques

Depuis plus de deux siècles, la communication avec l’invisible fascine et intrigue. Au XIXᵉ siècle, les tables tournantes et les premières expériences de médiumnité ont ouvert la voie à ce que l’on appelle aujourd’hui la communication spirite (Voyance94 – Blog voyance et spiritisme). Le principe est simple : établir un canal entre le monde des vivants et celui des esprits, par l’intermédiaire de signes, de sons ou de supports symboliques.

Parmi les outils les plus emblématiques figure la tablette spirite, aussi connue sous le nom de planche Ouija (Voyance94 – Table Ouija). Constituée d’un plateau gravé de lettres, chiffres et symboles, elle est utilisée avec un petit curseur mobile appelé planchette. Les participants posent leurs doigts sur la planchette, qui se déplace de manière mystérieuse pour former des mots. Ce mouvement est interprété comme la réponse d’une entité venue guider ou avertir.

La communication à travers la tablette spirite s’inscrit dans un rituel collectif. Le silence, la concentration et la mise en condition psychologique jouent un rôle déterminant. Certains médiums parlent d’une énergie subtile qui traverse le groupe et anime la planchette. D’autres y voient l’influence directe de l’inconscient collectif ou de micro-mouvements musculaires involontaires. Quoi qu’il en soit, l’expérience reste troublante.

La lampe des esprits, inventée au début du XXᵉ siècle, est un autre exemple d’appareil destiné à détecter les manifestations invisibles (Voyance94 – Lampe des esprits). Moins connue que la planche Ouija, elle repose sur le même désir : donner une forme matérielle à une communication immatérielle.

Au fil du temps, de nombreux supports se sont ajoutés à ces pratiques. Le pendule de voyance (Voyance94 – Pendule voyance) est fréquemment utilisé pour obtenir des réponses simples, tandis que le tirage des runes (Voyance94 – Tirage des runes) ou les cartes du tarot permettent une lecture plus symbolique. Mais la tablette spirite conserve une aura particulière, sans doute parce qu’elle met en jeu une interaction directe et visible entre les participants et le monde supposé des esprits.

Les séances de transcommunication (Voyance94 – Transcommunication) ont également enrichi cette recherche, notamment avec l’arrivée des enregistrements audio et vidéo. Certains affirment avoir capté des voix désincarnées sur des bandes magnétiques, prolongeant l’idée que l’au-delà cherche des moyens pour franchir le voile.

Aujourd’hui encore, la communication spirite suscite un mélange de fascination et de prudence. Pour les uns, la planche Ouija et la tablette spirite sont de simples jeux psychologiques. Pour les autres, elles sont de véritables portes d’entrée vers l’invisible. Cette dualité en fait des objets mystérieux, qui continuent d’accompagner les passionnés de paranormal (Voyance94 – Paranormal) et les chercheurs d’expériences inédites.

Qu’il s’agisse de lampe spirite, de pendule, de runes ou de tablette Ouija, chaque support témoigne d’une quête ancienne et universelle : celle de communiquer avec l’inconnu et de trouver des réponses au-delà du monde visible.

COMMUNICATIONS SPIRITS

Depuis plus de deux siècles, la communication avec l’invisible fascine et intrigue. Au XIXᵉ siècle, les tables tournantes et les premières expériences de médiumnité ont ouvert la voie à ce que l’on appelle aujourd’hui la communication spirite (Voyance94 – Blog voyance et spiritisme). Le principe est simple : établir un canal entre le monde des vivants et celui des esprits, par l’intermédiaire de signes, de sons ou de supports symboliques.

Parmi les outils les plus emblématiques figure la tablette spirite, aussi connue sous le nom de planche Ouija (Voyance94 – Table Ouija). Constituée d’un plateau gravé de lettres, chiffres et symboles, elle est utilisée avec un petit curseur mobile appelé planchette. Les participants posent leurs doigts sur la planchette, qui se déplace de manière mystérieuse pour former des mots. Ce mouvement est interprété comme la réponse d’une entité venue guider ou avertir.

La communication à travers la tablette spirite s’inscrit dans un rituel collectif. Le silence, la concentration et la mise en condition psychologique jouent un rôle déterminant. Certains médiums parlent d’une énergie subtile qui traverse le groupe et anime la planchette. D’autres y voient l’influence directe de l’inconscient collectif ou de micro-mouvements musculaires involontaires. Quoi qu’il en soit, l’expérience reste troublante.

La lampe des esprits, inventée au début du XXᵉ siècle, est un autre exemple d’appareil destiné à détecter les manifestations invisibles (Voyance94 – Lampe des esprits). Moins connue que la planche Ouija, elle repose sur le même désir : donner une forme matérielle à une communication immatérielle.

Au fil du temps, de nombreux supports se sont ajoutés à ces pratiques. Le pendule de voyance (Voyance94 – Pendule voyance) est fréquemment utilisé pour obtenir des réponses simples, tandis que le tirage des runes (Voyance94 – Tirage des runes) ou les cartes du tarot permettent une lecture plus symbolique. Mais la tablette spirite conserve une aura particulière, sans doute parce qu’elle met en jeu une interaction directe et visible entre les participants et le monde supposé des esprits.

Les séances de transcommunication (Voyance94 – Transcommunication) ont également enrichi cette recherche, notamment avec l’arrivée des enregistrements audio et vidéo. Certains affirment avoir capté des voix désincarnées sur des bandes magnétiques, prolongeant l’idée que l’au-delà cherche des moyens pour franchir le voile.

Aujourd’hui encore, la communication spirite suscite un mélange de fascination et de prudence. Pour les uns, la planche Ouija et la tablette spirite sont de simples jeux psychologiques. Pour les autres, elles sont de véritables portes d’entrée vers l’invisible. Cette dualité en fait des objets mystérieux, qui continuent d’accompagner les passionnés de paranormal (Voyance94 – Paranormal) et les chercheurs d’expériences inédites.

Qu’il s’agisse de lampe spirite, de pendule, de runes ou de tablette Ouija, chaque support témoigne d’une quête ancienne et universelle : celle de communiquer avec l’inconnu et de trouver des réponses au-delà du monde visible.

COMMUNICATIONS SPIRITS

outils spirits

les miracles du spiritualisme

Le livre dont voici une traduction est peut-être celui qui a contribué le plus efficacement à la diffusion en Angleterre du moderne spiritualisme. Indépendamment de ses qualités intrinsèques, qui certes sont considérables, il doit une bonne part de ce succès au nom de son auteur, l'un des savants dont le Royaume-Uni ait le plus de droit de s'enorgueillir, et l'un des naturalistes et des explorateurs que n'importe quel pays de l'Europe du XIXe siècle aurait le plus de raison d'envier à sa patrie.

Sir Alfred Russel Wallace, membre du bureau de la société Royale et président de la société d'anthropologie, est né à Usk, Monmouthshire, le 8 janvier 1822.

Très jeune il aborda au Brésil et remonta l'Amazone jusqu'assez avant dans l'intérieur du confinent ; c'est à ce voyage que l’on est redevable de la moitié sans doute de ce que l'on sait sur ce fleuve souvent large et profond comme une mer, rapide et bruyant comme une cataracte, et sur l'immense forêt qu'il trouble, flore luxuriante comme un conte de fée, inextricable comme un roman-feuilleton, et grouillante d'une faune sournoise et terrible. Puis il passa en Afrique pour y étudier sous la même latitude les populations animale et végétale des régions fluviales. Après quatre ans de pérégrinations pénibles et éminemment périlleuses, il revint à Londres pour publier une relation de ses travaux, à laquelle s'adjoignit bientôt un traité sur les Palmiers de la Guyane et leurs Usages.

Sir A. R. Wallace ne s'accorda qu'un repos très bref, et, soucieux d'achever son étude comparative de la nature tropicale dans les trois continents, ne tarda pas à partir pour l'Insulinde, qu'il devait parcourir huit années durant. An cours de ce long exil volontaire, il mûrit une théorie dont ses recherches antérieures lui avaient suggéré de primes et vagues germes, et que corroboraient puissamment maints éléments relevés par l'enquête nouvelle. Il en esquissa les linéaments capitaux en un mémoire sur la Tendance des Variétés à s’éloigner du Type originel, qu'il adressa à Sir Ch. Lyell pour que cet illustre naturaliste en donnât lecture à la séance de juillet 1858 de la Linnean Society. En même temps Sir Ch. Lyell recevait de Darwin un essai destiné à être présenté au même public dans la même séance, et traitant du même sujet selon une doctrine rigoureusement identique : De la Tendance des Espèces à former des Variétés. Les deux chercheurs, très loin l'un de l'autre et dans des conditions fort différentes, chacun, d'ailleurs, est-il besoin de le dire, ignorant tout à fait l'orientation des cogitations de son rival imprévu, avaient abouti à des conclusions similaires, d'où devait jaillir une des hypothèses les plus hardies de la pensée moderne , hypothèse appelée à s'étendre du domaine botanique et zoologique à l'universalité des aspects de la Vie et à consommer enfin la fusion de la science et de la philosophie en une religion invraisemblable, puisqu'à la fois intuitive, rationnelle et positive. Après une lutte aimable qui est à coup sûr l'un des plus sublimes spectacles que puisse offrir l'histoire de la découverte de l'Infini, Darwin dut céder, et ce fut son travail qu'entendit la Linnean Society. Ainsi entra dans la gloire cette théorie de l'évolution des formes qui a été si près d'être dénommée Wallacisme. La générosité du vainqueur jamais ne défaillit par la suite, car le second tirage du livre sur l’origine des espèces abonde en améliorations, additions et notes dues à Sir A. R. Wallace, et, malgré quelques dissidences légères formulées par celui-ci dans ses contributions à la théorie de la sélection naturelle (1870), en 1889 encore l'œuvre intitulée le Darwinisme rendit un hommage éclatant au vaincu triomphateur.

A son retour définitif en Angleterre, l'auteur du présent livre eut à classer les huit mille oiseaux et les cent mille insectes que, plus heureux que pour la première série de ses explorations, à l'issue de laquelle il avait perdu l'inestimable collection laborieusement amassée en Amérique et en Afrique, il rapportait des îles asiatiques. Puis il donna son livre sur l’archipel Malais, le Pays de l'Orang-Outan et de l’Oiseau de Paradis (1869). Le volume sur la nature tropicale fut le dernier fruit de ses voyages et comme une récapitulation des études spéciales auxquelles ils avaient été consacrés.

En dehors de ces travaux et d'un important essai sur la Distribution Géographique des Animaux (1876), Sir A. R. Wallace s'est passionné pour les questions anthropologiques et sociologiques, comme en témoignent ses ouvrages sur la Vie Insulaire (1880) et sur la Nationalisation du Sol (1882).

Enfin il n'a pu résister à l'attirance de ces manifestations psychiques que l'ignorance du populaire et la présomption des pédants qualifient de miraculeuses, et là non moins qu'ailleurs il a déployé, d'abord pour les contrôler en sceptique, plus tard pour les prouver en croyant, les puissantes facultés de son Esprit hardi et tenace, large et précis, loyal et pénétrant. Le féal tenant de l’expérimentalisme a vu dans ces phénomènes la révélation de forces subtiles et formidables par l'auscultation desquelles doivent s'élucider les problèmes capitaux, le philosophe les a compris comme l'aboutissement fatal de la doctrine évolutionniste, le moraliste y a constaté la projection de lois scientifiques exactes en des principes éthiques infiniment purs et généreux, susceptibles à un degré extrême de hâter l'exhaussement individuel et collectif, l'humanitaire enfin les a envisagés comme initiateurs de l'harmonie sociale et du progrès de l'espèce. Nombreux sont les articles qu'il a écrits sur ce sujet, nombreuses les conférences qu'il a parlées dans le même but en Angleterre et aux États-Unis et dont la rédaction a été conservée, considérable la correspondance qu'il a dû entretenir dans maints périodiques des deux mondes avec les adversaires de la cause. Les plus importants fragments de cet œuvre ont été recueillis ici, et traduits, les trois premiers d'après la première édition de On Miracles and Modern Spiritualisme, grand in-16, London, James Burns, 1875, en un style où l'on s'est inquiété seulement d'interpréter l'original aussi littéralement que possible.

Le traducteur

Préface de l'auteur

Les essais qui forment ce volume ont été écrits à des époques diverses et dans des buts divers. Le premier en ordre, lequel n'est point le plus ancien en date, a été lu devant la société dialectique, avec l’intention d'induire les sceptiques à soumettre à un nouvel examen la question fondamentale de la crédibilité ou de l’incrédibilité inhérente aux miracles. Le second a été écrit il y a plus de huit ans pour les pages d'un périodique mondain, et imprimé à un nombre d’exemplaires très limité, surtout pour la circulation privée. Le troisième est l’article qui a paru récemment dans la Fortnightly Review. Le tout a été soigneusement révisé, et des additions considérables ont été faites en phénomènes explicatifs, arguments et expériences personnelles, indépendamment de quelques remarques critiques sur la dernière œuvre du Docteur Carpenter.

Comme les deux derniers essais étaient destinés chacun à donner une vue générale du même sujet, il se rencontre nécessairement des redites dans les matières traitées, et les mêmes autorités sont alléguées à plusieurs reprises ; mais nous croyons qu’actuellement on ne trouvera aucune répétition de détails, car nous avons pris soin d'introduire des faits inédits et des développements nouveaux, de telle sorte que l'un de ces essais servira de supplément et de confirmation à l'autre.

Il me faut maintenant dire quelques mots sur une question personnelle.

Je n'ignore point que mes confrères scientifiques ont bien de la peine à se rendre compte de ce qu'ils tiennent pour ma chimère et je suis persuadé que le peu d'autorité que je peux avoir acquis autrefois dans les débats relatifs à la philosophie de l’histoire naturelle, en a reçu une atteinte fâcheuse. Un de ces savants, M. Antoine Dohrn, a exprimé cela clairement. Je suis informé que, dans un article intitulé : Les défenseurs et les détracteurs du Darwinisme en Angleterre publié en 1861, il a émis l’opinion que le spiritualisme et la sélection naturelle sont incompatibles, et que ma divergence de vues avec M. Darwin provient de ma croyance en le spiritualisme. Il conjecture en outre qu'en acceptant les doctrines spiritualistes j'ai été selon une certaine mesure influencée par des préjugés cléricaux et religieux.

Comme les idées de M. Dohrn sont sans doute celle CHAPITRE I

RÉPONSE AUX ARGUMENTS DE HUME, LECKY ET AUTRES CONTRE LES MIRACLES

Mémoire lu à la société Dialectique en 1871

Il est généralement admis aujourd'hui, que ces opinions et croyances dans lesquelles les hommes ont été élevés de génération en génération, et qui ont ainsi contribué à former une part de leur nature mentale, sont spécialement sujettes à erreur, parce qu'elles maintiennent vives et perpétuent les idées et préjugés d'un âge en-allé et moins éclairé. La vérité est par conséquent intéressée à ce que toute doctrine ou foi, si solidement établie et consacrée qu'elle puisse paraître, soit à certains intervalles sommée de s'armer d'autant de faits et de raisonnements qu'elle en possède, afin d'affronter ses opposants dans le libre champ de la controverse, et de lutter pour son droit de vie. Et aucune immunité ne saurait être sollicitée en faveur de ces croyances qui sont le produit de la civilisation moderne , et qui, au cours de plusieurs générations, ont été tenues pour incontestables par la grande masse de la société cultivée ; car les préventions en leur faveur sont relativement grandes, et, comme ce fut le cas pour les doctrines d'Aristote et les dogmes des scholastiques, elles peuvent perdurer par la seule vertu de l'autorité et force de l'habitude, longtemps après qu'elles ont été convaincues de contradiction autant avec les faits qu'avec la raison. Il fut un temps où les superstitions populaires étaient défendues par les terreurs de la loi, et où le sceptique ne les attaquait point sans péril pour son existence. Actuellement nous estimons tous que la vérité sait prendre soin de soi même, et que l’erreur seule a besoin de protection. Mais il y a un autre mode de défense, lequel implique une égale prétention à la vérité certaine et absolue, et qui par conséquent n'est pas moins méprisable et anti-philosophique : il consiste à ridiculiser et discréditer nos adversaires, et à dédaigneusement décliner de discuter la question à fond. Cette méthode a été employée au milieu de nous tout à l'heure; car il y a une croyance, ou plutôt une incroyance, dont les avocats exigent plus que l'infaillibilité papale, lorsqu'ils se refusent à examiner l'évidence apportée contre eux, et qu'ils allèguent les arguments généraux qui ont été usités pendant deux siècles pour prouver qu'ils ne peuvent être dans l'erreur. L'opinion à laquelle je fais allusion, affirme que tous les miracles que l'on raconte sont faux que ce que l'on entend communément par le terme surnaturel ne saurait exister, ou que si cela existe on est incapable de fournir en sa faveur aucune somme d'attestations humaines; que tous les phénomènes dont il nous est donné d'avoir connaissance, dépendent de lois physiques déterminables, et que nul être intelligent en dehors de l'homme et des animaux inférieurs ne peut ni ne produit action sur notre monde matériel. Ces vues ont été tenues pour presque incontestables par maintes générations jusqu'à nos jours; elles sont inculquées comme une part essentielle d'une éducation libérale ; elles sont populaires et passent pour être l’un des indices de notre avancement intellectuel; et elles occupent tant de place dans la constitution de notre nature mentale, que tous faits et arguments apportés contre elles sont, ou ignorés comme indignes de sérieuse considération, ou écoutés avec un mépris non déguisé. Un tel mode de pensée n'est certainement guère favorable à la découverte de la vérité, et rappelle singulièrement celui qui, au temps passé, nourrissait et conservait sous sa tutelle les systèmes d'erreur. L'heure a sonné, pourtant, où il doit être mis en demeure de se justifier soi-même.

Cela est d'autant plus nécessaire, que cette doctrine, vraie ou fausse, repose actuellement sur une base fort hasardeuse et vermoulue; aussi me proposé-je de montrer que les meilleurs raisonnements invoqués jusqu'ici pour la soutenir, sont, chacun pris à part et tous rassemblés, fallacieux, et ne prouvent rien en l'espèce. Mais une théorie, un sentiment, peuvent être appuyés par des arguments détestables, et cependant être justes ; de même qu'ils peuvent être appuyés par des arguments excellents, et cependant être erronés. Mais jamais une thèse juste n'a manqué pour la défendre d'arguments satisfaisants. Si pourtant tous ceux employés jusqu'à ce jour contre les miracles en général peuvent être dénoncés détestables, il conviendra que les sceptiques en découvrent au moins un bon et s'ils n'y parviennent pas, il faudra bien prendre en considération l'évidence qui parle en faveur des miracles et l'estimer à son exacte valeur, au lieu de la renvoyer hors de cour ainsi que cela se pratique maintenant.

On observera néanmoins que ma présente intention est seulement de déblayer le terrain pour la discussion sur la grande question de ce que l'on appelle le surnaturel. Je n'essayerai pas d'apporter des arguments pour ni contre la proposition principale, mais me restreindrai de moi-même à l'examen des allégations et des raisonnements qui ont été imaginés pour fixer l'ensemble de la question sur une base générale.

Un des ouvrages les plus remarquables du grand philosophe écossais, David Hume, est ses Recherches sur l’Entendement Humain, et le dixième chapitre traite Des Miracles. C'est là que s'offrent les arguments si souvent cités pour démontrer qu'il n'existe point de témoignage suffisant pour prouver un miracle. Hume lui-même avait une très haute opinion de cette partie de son œuvre, puisqu'il dit au début du chapitre : « Je me flatte d'avoir découvert un argument qui, s'il est juste, sera, entre les mains d'hommes avisés et doctes, un éternel obstacle à toute espèce d'erreur superstitieuse, et conséquemment sera utile aussi longtemps que durera le monde ; car je présume que jusqu'à la fin du monde on trouvera le récit de miracles et de prodiges dans toute histoire, sacrée ou profane ».

Définition du terme miracle

Après quelques observations générales sur la nature de l'évidence et la valeur du témoignage humain dans différents cas, il entreprend de définir ce que l'on entend par un miracle. Et ici, dès le réel commencement du sujet, il se trouve que nous avons à élever une objection contre la définition que Hume donne du miracle, parce qu'on y constate des présomptions mal fondées et de fausses prémisses. Il donne deux définitions dans des parties différentes de son Essai. Voici la première : « Un miracle est une violation des lois de la nature ». Et voici la seconde : « Un miracle est une transgression de la loi naturelle due à une volition particulière de la Divinité ou à l'intervention de quelque agent invisible. » Or ces définitions sont toutes deux mauvaises ou du moins imparfaites. La première nous attribue implicitement la connaissance de toutes les lois de la nature ; elle affirme que tel effet particulier ne saurait être produit par quelque loi naturelle inconnue troublant la loi de nous connue ; elle prétend enfin que si un être intelligent invisible tenait une pomme suspendue en l'air, la loi de gravité serait par-là violée. La seconde n'est pas précise ; elle devrait spécifier : « quelque agent intelligent invisible », autrement l'action du galvanisme ou de l'électricité, alors que ces agents venaient à peine d'être découverts, et avant que l'on se fût assuré du rôle qu'ils jouent dans l'ordre de la nature, eût répondu exactement à cette définition du miracle. D'ailleurs les mots « violation » et « transgression » sont tous deux employés improprement, et ne sont en réalité qu'une pétition de principe. Comment Hume peut-il connaître que tel miracle particulier est une violation de la loi naturelle ? Il affirme cela sans l'ombre d'une preuve, et c'est sur ces mots, comme nous le verrons, qu'est fondée son argumentation entière.

Avant de poursuivre plus loin, il nous est nécessaire de rechercher quelle est la véritable définition du miracle, ou ce que l'on entend communément par ce mot. Un miracle, en tant que distinct d'un phénomène naturel nouveau et tout à fait inouï, suppose un agent supra-humain intelligent, visible ou invisible. Il n'est pas indispensable que ce qui se présente soit en dehors de ce qu'il est donné de produire au pouvoir humain. L'action la plus simple, pourvu qu'elle s'accomplisse indépendamment de toute fonction humaine ou visible, telle qu'une tasse à thé élevée en l'air au commandement comme par une main invisible et sans cause déterminable, serait universellement regardée comme un miracle ; de même pour la suspension d'une maison dans l'atmosphère, la guérison instantanée d'une plaie, la production non moins instantanée d'un dessin très soigné. Il est vrai, les miracles ont été en général tenus pour être, directement ou indirectement, dus à l'action de la Divinité, et quelques personnes n'admettront sans doute point qu'un fait qui n'ait pas cette cause mérite le nom de miracle. Mais c'est là avancer une hypothèse improuvable, et non fixer une définition. Il n'est pas possible en effet de prouver que tel fait supposé miraculeux est un acte de Dieu, ou direct, ou indirectement produit par Lui pour confirmer la mission divine de quelque individualité ; au lieu qu'il peut être possible de prouver que ce fait résulte de l'action de quelque être extra humain invisible et intelligent. Pour définition du miracle je proposerais donc celle que voici : « Un acte ou un fait inférant nécessairement l'existence et la fonction d'intelligences supra-humaines », considérant l'âme, l'Esprit de l'homme, dès qu'il est manifesté hors du corps, comme une de ces intelligences supra-humaines. Cette définition est plus complète que celle de Hume, et précise plus exactement ce que l'on désigne communément par le terme de miracle.

1. L'évidence de la réalité des miracles

Il y a lieu maintenant d'examiner les arguments de Hume. Le premier est ainsi conçu :

« Un miracle est une violation des lois de la nature et comme une ferme et inaltérable expérience a établi ces lois, la preuve contre un miracle, tirée de la véritable essence du fait, est aussi complète que peut être possiblement imaginé un argument basé sur l'expérience. Pourquoi est-il plus que probable que tous les hommes doivent mourir ; que le plomb ne saurait de soi-même rester suspendu en l’air ; que le feu consume le bois et est éteint par l'eau; si ce n'est parce que de telles occurrences sont connues pour conformes à la loi naturelle et que l'on considère comme une violation de cette loi, ou, en d'autres termes, un miracle, le fait de les empêcher ? Rien n'est estimé miraculeux, de ce qui s'est constamment offert dans le processus commun de la nature. Il n'est point miraculeux qu'un homme, selon toutes apparences en parfaite santé, vienne à mourir subitement parce qu'on a observé qu'un tel genre de trépas, bien que plus inhabituel qu'aucun autre, se présente cependant fréquemment. Mais il est miraculeux qu'un homme mort revienne à la vie, parce que cela n’a jamais été constaté dans quelque temps ou pays que ce soit. Il doit exister une uniforme expérience contre toute occurrence miraculeuse, autrement l'occurrence ne mériterait pas ce qualificatif. Et comme une uniforme expérience équivaut à une preuve, c'est là une preuve directe et complète tirée de l'essence même du fait, contre la réalité de quelque miracle que ce soit ; et une telle preuve n'est destructible, et le miracle n'est susceptible d'être rendu croyable, qu'en vertu d'une preuve opposée, qui soit supérieure. »

Cet argument est radicalement fallacieux, car s'il était valable, nul fait absolument nouveau ne serait jamais prouvable, puisque le premier témoin, et chacun après lui, seraient supposés avoir contre soi l'expérience universelle. Un simple fait, comme, par exemple, l'existence du poisson volant, serait toujours impossible à établir si l'argument de Hume était bon ; le premier homme qui en vit et décrivit un, devait en effet avoir contre soi l'expérience universelle qu'un poisson ne saurait voler, ou du moins faire quoi que ce soit approchant du vol et son témoignage a certainement été rejeté : la même argumentation a sans doute été appliquée au second, et à chacun des attestateurs qui se sont présentés dans la suite de sorte que nul homme qui, à l'heure présente n'a point de ses yeux vu en vie un poisson volant, et volant au moment où il le regardait, ne devrait croire à l'existence d'une telle chose.

Et encore les actions faciles obtenues d'un sujet amené à un certain état par de simples passes de la main, étaient, il y a vingt-cinq ans, tenues pour contraires aux lois de la nature, contraires à toute expérience humaine, et en conséquence incroyables. D'après les principes de Hume, ce seraient là des miracles, et nulle somme de témoignages ne pourrait jamais en démontrer la réalité. Pourtant ces faits aujourd'hui sont admis comme incontestables par la plupart des physiologistes et on essaye, il est vrai avec peu de succès, de les expliquer naturellement. Mais les miracles ne se présentent pas, ainsi que le prétend l'argumentation que je combats, isolés, occurrences singulières opposées à l'expérience uniforme. Les faits qualifiés de miraculeux abondent dans toutes les périodes de l'histoire ; chacun d'eux est appuyé d'une foule d'autres et chacun est confirmé actuellement par des éventualités strictement analogues. L'expérience uniforme, à laquelle Hume attribue tant d'importance, ne leur est donc point contraire. Quel miracle plus frappant, par exemple, que la lévitation, c'est-à-dire l'enlèvement du corps humain dans l'air sans cause visible, et cependant ce fait a été certifié durant une longue suite de siècles.

Quelques exemples sont bien connus. Saint François d'Assise a été vu souvent par maintes personnes s'élever dans l'air, et cela a été attesté par son secrétaire, qui ne pouvait atteindre que ses pieds. Sainte Thérèse, religieuse dans un couvent d'Espagne, s'est souvent élevée dans l'air en présence de toute la communauté. Lord Orrery et M. Valentin Greatrak ont tous deux informé le Dr Henry More et M. Glanvil que chez Lord Conway, à Ragley, en Irlande, un sommelier de ce gentleman, en leur présence et en plein jour, s'est élevé dans l'air et a flotté dans l'atmosphère, par toute la chambre, au-dessus de leurs têtes. Cela est relaté par Glanvil dans son Sadducismus Triumphatus. Un fait semblable est rapporté d'Ignace de Loyola par des témoins oculaires et M. Madden, dans sa biographie de Savonarole, après avoir raconté de ce saint une pareille circonstance, remarque que de tels phénomènes ont été signalés à de nombreuses reprises, et que l'évidence sur laquelle reposent les récits que l'on en fait, est aussi digne de foi que peut l'être aucun témoignage humain. Butler, dans ses Vies des Saints, dit que beaucoup de telles occurrences sont narrées par des personnes d'une véracité indubitable, qui affirment en avoir été elles-mêmes témoins oculaires. Enfin nul de nous n'ignore qu'Ion peut trouver à Londres au moins cinquante personnes d'un haut caractère qui certifieront avoir constaté la même chose au sujet de M. Home. Je n'offre pas ce dernier témoignage, à l'effet de prouver que les circonstances rapportées ont réellement eu lieu ; pour l'instant je ne le mets en avant que pour montrer comme quoi l'argument de Hume est entièrement infondé, qui se base, d'une part sur l'assentiment de l'expérience universelle, et de l'autre sur le défaut d'expérience.

2. Nature contradictoire des assertions de Hume

J'ai à montrer maintenant que Hume, dans ses efforts pour prouver sa thèse, se contredit lui-même d'une manière si grave et si complète, qu'il est peut-être impossible d'en trouver l'analogue dans les œuvres d'aucun autre auteur éminent. Le premier passage que je citerai est le suivant :

« D'abord, on ne saurait trouver, dans l’histoire entière, aucun miracle attesté par un nombre suffisant d'hommes d'un bon sens, d'une éducation et d'une culture assez incontestables pour nous garantir contre toute supercherie de leur part ; d'une intégrité assez indubitable, pour les placer en dehors de toute suspicion de quelque dessein de tromper autrui ; d'un tel crédit et d'une telle réputation aux yeux de l'humanité, qu'ils aient beaucoup à perdre à être convaincus de quelque duperie; et en même temps témoignant de faits accomplis d'une manière si publique et dans une partie du monde si connue, que la découverte de la supercherie soit inévitable, toutes conditions requises pour nous donner une pleine confiance dans le témoignage des hommes. »

Quelques pages plus loin nous avisons le passage que voici :

« Il n'y a sûrement jamais eu un plus grand nombre de miracles attribués à une personne, que ceux que l'on a dit récemment s'être produits en France sur la tombe de l'Abbé Pâris, le fameux Janséniste, avec la sainteté de qui le peuple a été si longtemps joué. Les malades guéris, l'ouïe rendue aux sourds et la vue aux aveugles, tels étaient les effets habituels de ce saint sépulcre, s'il fallait croire les récits que l'on colportait partout. Mais, chose bien plus extraordinaire, beaucoup de ces miracles étaient prouvés immédiatement sur place, devant des juges d'une intégrité incontestée, attestés par des témoins de crédit et distinction, à une époque éclairée, et sur la scène la plus éminente qui soit au monde actuellement. Et ce n'est pas tout. Une relation en a été publiée et répandue parce tout et les Jésuites eux-mêmes, compagnie instruite cependant, soutenus par la magistrature civile, et adversaires déterminés des opinions en faveur desquelles ces miracles ont été dits s'être produits, n'ont jamais été capables de les réfuter ou de les confirmer nettement. Où trouverons-nous un tel nombre de circonstances concourant à corroborer un fait ? Et qu'avons-nous à opposer à une telle nuée de témoins, sinon l’impossibilité absolue, la nature miraculeuse des événements que l'on raconte ? Et cela seul sera certainement, aux yeux de tout peuple raisonnable, considéré comme une réfutation suffisante. »

Dans le second passage il affirme l'existence de chaque fait et qualité que dans le premier passage il a déclaré n'avoir jamais existé (comme il appert des mots soulignés), et il change entièrement le fond de son argumentation en en appelant de l'inhérente impossibilité de l'occurrence, et point du tout de l'insuffisance de la preuve. Il rend même cette contradiction encore plus remarquable, par une note qu'il à lui-même ajoutée à cet endroit, et dont voici une partie :

« Ce livre a été écrit par M. Montgeron, conseiller ou juge au Parlement de Paris, homme de figure et caractère, qui a été aussi un martyr de la cause, et qui, dit-on, est maintenant quelque part dans un cachot à cause de son ouvrage...

Beaucoup des miracles de l'Abbé Pâris ont été prouvés immédiatement par des témoins devant l'officialité ou cour épiscopale de Paris, sous les yeux du Cardinal de Noailles, dont le caractère d'intégrité et de capacité n'a jamais été contesté, même par ses ennemis.

Son successeur à l'archevêché était un adversaire des Jansénistes, et c'est en cette qualité qu'il avait été élevé par la cour à cette dignité. Pourtant, vingt-deux recteurs ou curés de Paris, avec une ardeur infinie, le pressèrent en vain d'examiner ces miracles, que l'on prétendait connus du monde entier, et indiscutablement certains sagement il s'abstint...

Tous ceux qui ont été en France vers cette époque ont ouï parler de la réputation de M. Hérault, le lieutenant de police, dont la vigilance, la pénétration, l'activité et l'intelligence étendue, étaient bien connues. Ce magistrat, qui, par la nature de son office, est presque absolu, était investi de pleins pouvoirs à l'effet de supprimer ou discréditer ces miracles et il a fréquemment saisi immédiatement et examiné les témoins et sujets de ces faits mais jamais il n'a pu atteindre rien de satisfaisant contre eux.

Dans le cas de Mlle Thibaut, il envoya le célèbre De Sylva pour examiner cette personne ; son témoignage est très curieux. Ce médecin déclare qu'il est impossible que la demoiselle ait été aussi malade que l'affirment des témoins parce qu'il n'est pas possible qu'elle ait en si peu de temps recouvré l'état de parfaite santé où il la trouve. ...

s d'autres confrères scientifiques, je suis peut-être excusable d'entrer ici dans quelques détails personnels, qui seront ma réponse.

A partir de l’âge de quatorze ans j’ai vécu avec un frère aîné d'opinions libérales et philosophiques avancées, et j’ai perdu tôt pour ne la recouvrer jamais depuis, toute capacité d'être dominé dans mes jugements, tant par des influences cléricales que par des superstitions religieuses. Jusqu'à l’époque où je me trouvai pour la première fois en présence des faits du spiritualisme, j'étais un sceptique philosophique avéré, me complaisant dans les œuvres de Voltaire, de Strauss, de Karl Vogt, et ardent admirateur (comme je le suis encore), de Herbert Spencer. J'étais un matérialiste si parfait et si éprouvé, que je ne pouvais en ce temps trouver place dans ma pensée pour la conception d'une existence spirituelle, ni pour celle d'aucune autre fonction que ce soit dans l'univers que la matière et la force. Les faits, néanmoins, sont choses opiniâtres. Ma curiosité fut d'abord éveillée par des phénomènes minimes mais inexplicables, constatés dans la famille d'un ami, et mon désir de savoir et mon amour de la vérité m'excitèrent à poursuivre l’enquête. Les faits devinrent de plus en plus manifestes, de plus en plus variés, de plus en plus éloignés de tout ce qu’enseigne la science moderne ou de tout ce qu'a discuté la philosophie contemporaine. Ils me vainquirent. Ils me contraignirent à les accepter comme faits, longtemps avant que je pusse en admettre l'explication spiritualiste : il n'y avait pas alors, « dans mon système de pensée, de place dont cela pût s'accommoder ». Par lents degrés une place fut faite seulement cela ne résulta aucunement d'opinions préconçues et théoriques, mais de l'action continue des faits après les faits, sans qu’il fût possible de se débarrasser d'eux par quelque autre moyen que ce soit. Voilà pour la théorie de M. Antoine Dohrn sur les causes qui m'auraient conduit à accepter le spiritualisme. Qu'il nous soit permis à présent d'examiner son opinion sur l’incompatibilité de cette doctrine avec celle de la sélection naturelle.

Ayant, comme il a été montré plus haut, été amené par une rigoureuse induction des faits, à la croyance, premièrement, en l'existence d'une infinité d'intelligences extra-humaines de degrés variés, et secondement en la faculté pour certaines de ces intelligences, bien que ordinairement invisibles et intangibles pour nous, de pouvoir et de produire action et matière, et d'influencer nos pensées, je me suis convaincu, suivant une marche sévèrement logique et scientifique, que les limites étaient loin, jusqu'où cette doctrine sera susceptible de nous rendre raison de plusieurs de ces phénomènes résiduels que la sélection naturelle seule ne suffit pas à expliquer. Dans le dixième chapitre de mes Contributions à la Théorie de la Sélection Naturelle, j'ai indiqué ce que je pense de ces phénomènes résiduels et j'ai suggère qu'ils peuvent être dus à l’action de certaines de ces intelligences variées spécifiées ci-dessus. Cette vue, néanmoins, a été avancée avec hésitation, et j'ai moi-même insinué les difficultés que l'on trouve à l'accueillir mais j'ai maintenu, et maintiens encore, que telle opinion est logiquement défensable, et qu'en aucune façon elle n'est incompatible avec une pleine adhésion à la grande doctrine de l’évolution par la sélection naturelle, adhésion impliquant d'ailleurs (et c'est ainsi que l'entendent beaucoup des principaux tenants de cette théorie), que là n'est point la cause toute-puissante, absolument suffisante, unique, du développement des formes organiques.

GRAYS, Essex, 1er Décembre 1874.